与盗墓贼惊心动魄较量!他们守护滇池畔千年国宝

2025年,滇池之畔传来振奋人心的消息:云南晋宁河泊所遗址,荣膺“全国十大考古新发现”。这个深埋在上蒜镇石寨村地下的西汉宝藏,为中华“多元一体”的壮阔图景增添了浓墨重彩的一笔。昆明市公安局晋宁分局上蒜派出所默默守护着这份跨越千年的瑰宝。

这份守护,让沉睡的国宝得以安然面世,更在乡村振兴的热土上,书写出警民同心、共护家园的篇章。

铁腕筑屏:追回700余件文物

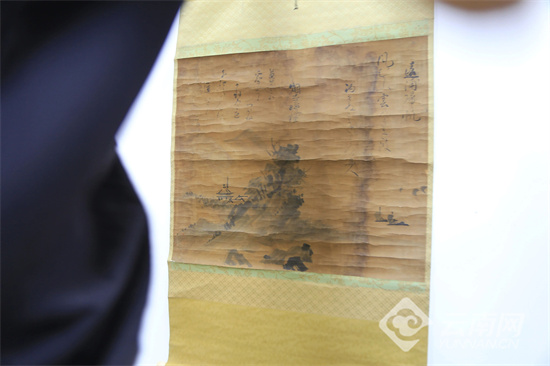

上蒜派出所民警汪全富凝视脚下这片沃土,数年前与盗墓贼惊心动魄的较量场景依然历历在目——2016年至2019年间,以乔某某、李某某为首的犯罪团伙多次流窜至晋宁区古滇片区疯狂盗掘古墓,共盗走包括火葬罐、金属银饰品等在内的720件物品。经鉴定,其中17件为珍贵出土文物,602件为一般文物。

当汪全富带着专案组踹开辖区某村舍的木门时,霉味混合着泥土气息扑面而来:700余件文物杂乱堆在地上,青铜发簪上还沾着新鲜的泥土。11名团伙成员悉数落网,彰显了当地公安机关在守护遗产保护、打击文物犯罪方面的坚定信心与强大能力。

然而,要真正守护好这片的宝藏之地,单靠破案后的震慑远远不够,更为关键的,是构筑坚实的防护屏障。面对遗址分布广袤、勘探任务艰巨、盗掘风险如影随形的严峻挑战,上蒜派出所与文保部门创新构建“联防联控”机制,织就了一张立体防护网。

一线守护力量是关键。为了让考古工作顺利推进,警方也提前行动起来。组织发动村民成为文物保护的宣传员和监督员,建立起常态化的培训与协调机制,警民心同心、共同开展文物保护。2025年,遗址保护区刑事警情“零发案”,治安警情、矛盾纠纷“双下降”。

春风化雨:村民主动守护文物

另一场更为细腻的“人心工程”也悄然铺展。面对少数村民因考古占用土地产生的疑虑,民警挨家挨户沟通,上蒜派出所所长陈长伟联动相关职能部门,用大白话阐明保护古迹功在当代、利在千秋的道理。

“老哥,知道您心疼自家耕地,补偿款一分不会少,国家有政策!”

“嫂子,地下挖出来的,是咱全村,甚至全国的大宝贝!保护好了,往后说不定咱村还能成旅游点,大家都有好处呢……”

村民们紧锁的眉头渐渐舒展,心里的秤砣慢慢倾斜,考古工作顺利进行,文明的种子在村民心中扎下了根。

不久前,陈长伟接到一个群众报警电话,听筒里传来七嘴八舌的呼喊:“后山坡有个黑黢黢的洞,快来看看是不是盗洞!”警车转过村口,眼前的景象让他难忘——几位村民紧紧将洞口围住,等待民警的到来。

经过文物保护部门及刑侦部门多次研究,最终根据现场痕迹确定,该洞口是村民挖草药时留下的,但村民说出的话还是让民警十分感动:“听了几年广播,我们也知道要保护文物。”

星火燎原:文保基因融入乡村血脉

除了河泊所,守护的星火也蔓延到了古滇文化的另一处摇篮——小渔村。上蒜派出所将文物保护基因深度融入乡村治理血脉,联动考古专家与热心村民,共同组建“文保联盟”,对青铜器出土点、古老码头遗址等文化地标展开常态化、专业化的联合巡查,对盗挖盗采行为露头就打、绝不姑息。

同时,创新开设“古滇文化讲堂”,邀请专家和民警,用身边鲜活的案例深入浅出地解读《中华人民共和国文物保护法》。这些举措,极大地激活了村民内心深处的“文化主人翁”意识。他们不再只是文物的旁观者,更成为主动的守护者和传承者。

两千年的小渔村文脉,在这份警民同心、薪火相传的守护中,焕发蓬勃生机。

河泊所遗址的荣光,照亮了古滇历史,也映照着新时代守护者的担当。打击文物犯罪的利剑与浸润人心的普法宣传相辅相成,专业的文保力量与村民的自觉同频共振。警民携手织就的防护之网,不仅守护着地下的千年瑰宝安然面世,更在乡村振兴的画卷中,共同守护着中华民族生生不息的文化根脉。

云南网记者 赵岗

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com