昆明文林艺术季:在翠湖街巷间编织艺术与社区的共生图景

日前,“文林艺术季・翠湖小集”作为第十三届翠湖荷花节的重要子单元,在翠湖的荷风中拉开帷幕。本次活动持续到8月10日,以手工原创市集为核心,融合艺术快闪、街头展览、公共活动与公益互动,将这片承载着昆明历史文脉的街区变成了鲜活的艺术现场。

多元艺术聚落:一场社区共创的进化实验

“我们不是专业做市集的团队,只是一群热爱这片街区的商户。”活动发起者之一、“卡夫卡”咖啡主理人张颖的话语道出了这场活动的本质。2023年的文明咖啡文化节是起点,彼时仅十家商户参与,到如今已演变为拥有六七十家成员的翠湖咖啡联盟。今年的艺术季,更是这一社区共创模式的升级——从单一咖啡品类扩展到多元艺术生态,从商户联动升级为全民参与的文化活动。

在文林社区与翠湖片区的文化地标间,“文林艺术季”找到了精准的定位。这里毗邻云大、西南联大旧址,环绕翠湖,深厚的文化底蕴成为活动天然的土壤。张颖表示,如今的艺术季已不仅是为了宣传在地文化,更为了能成为激活社区活力的引擎,能让商户与居民共创和谐社区。

五维艺术矩阵:在街巷间邂逅创意与温度

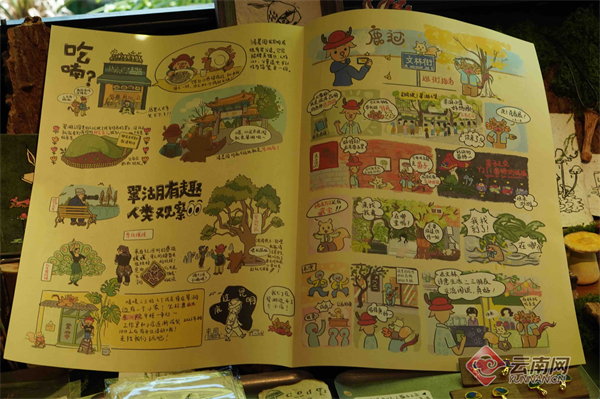

步入文林街区,五大艺术板块构建起沉浸式体验网络。手工原创市集作为核心单元,集结了55组独立手作人,从非遗蓝染、金属錾刻到木作陶艺,每一件作品都讲述着创作者与材料对话的故事。特别设置的“文林社区咖啡”空间,不仅展示着社区文创成果,更成为大学生就业实践的平台,延续着社区共建的初心。

民强巷的“艺术商店:菌子之交”陈列着充满奇思妙想的菌子艺术作品,橡皮书店口袋公园的“盲盒花园”则让绿意与艺术惊喜碰撞。正如张颖所说:“我们拒绝工厂定制和同质化,要让每一件作品都有灵魂。”

此外,民强巷的“菌子的生活态度”展览通过多元媒介呈现云南菌子的文化意涵;贡院坡的“画了一夏”少儿画展,则用童真笔触描绘出孩子们眼中的翠湖夏天。这些展览巧妙利用斜坡、巷弄等天然空间,让艺术融入街区肌理。

为期五天的公共活动精彩纷呈:创作者沙龙揭秘艺术背后的故事,街头即兴喜剧点燃互动热情,“玩个毛线”手工坊传递指尖温暖,夏夜蓝调音乐会为街区镀上浪漫底色。而社区公益拍卖更将温情延续,摊主们捐赠的手作好物拍卖所得注入“文林社区种子基金”,让美好在社区循环生长。

探索艺术破局:社区力量书写的在地答案

在昆明市集文化蓬勃发展的当下,“文林艺术季”的开展并没有很顺利。招募阶段,200份申请与50个摊位的差距,考验着筛选团队的眼光;斜坡场地的限制,也成为硬件上的挑战。为了解决这一问题,商户联盟邀请本地设计工作室,用脚手架与绿色篷布搭建出波浪形摊位,不仅呼应着翠湖的波光绿意,而且是可持续、可重复使用的。

“我们没有专业团队,靠的是商户有钱出钱、有力出力。”张颖道出了活动的核心支撑。从协调水电供应到对接城管环卫,从摊主筛选到活动策划,每一个环节都凝聚着社区成员的心血。这种基于共同价值观的协作,让艺术季突破了商业市集的局限,成为社区文化认同的载体。

值得一提的是,活动还将利用社区的咖啡公共空间,开展夏日送清凉活动,为环卫工人、城管队员等社区公共劳动者送去关怀,同时会做一个简单的咖啡手冲分享,邀请他们一同体验咖啡文化。

营造艺术时尚:让城市文脉在街巷生长

对于活动的影响,张颖有着朴素的期待:“希望吸引更多人关注文林街的文化底蕴。”这片浸润着历史气息的街区,正通过艺术季焕发新的生机。游客在手工市集触摸匠心,市民在街头展览发现日常之美,社区成员在共创中增强认同——艺术季如同一座桥梁,连接着在地文化与城市生活。

“文林艺术季”的探索为城市社区文化建设提供了范本,它证明当商户、居民、游客因共同的文化认同而联结,当艺术真正扎根社区土壤,街巷就能成为孕育创造力与归属感的温床。正如活动宣传语所言:“艺术并非遥不可及,它就生长在街角巷尾,等待与每一个热爱生活的灵魂相遇。”

这个夏天,文林街用一场艺术盛宴诠释了社区的力量。当最后一曲蓝调在翠湖畔落下帷幕,留在街巷间的不仅是艺术的余韵,更是一份关于文化传承、社区共生的昆明答案。

云南网记者 贺凯 实习生 张蓓蓓 摄影报道

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com