央视镜头里的昆明风华 | 文脉赓续:讲好联大精神的薪火相传

原标题:央视镜头里的昆明风华 | 文脉赓续:讲好联大精神的薪火相传

文脉赓续,弦歌不辍。

不久前召开的中央城市工作会议强调,大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效,牢牢守住城市安全底线,走出一条中国特色城市现代化新路子。

7月19日,央视《城市风华录》昆明篇播出。节目中,央视“风华团”跟着大翠湖历史人文旅游圈,走进国立西南联合大学旧址,追忆联大往事。

“万里长征,辞却了五朝宫阙。暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血,尽笳吹弦诵在山城,情弥切。千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。”这是《西南联大校歌》。

校歌歌词精炼、典雅,始叹南迁流离之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望,集中反映了联大精神,表达了对中国抗日战争必胜的信念。80多年过去,现在联大校友聚会也必定要高唱校歌。

时间回到上世纪30年代,抗战烽火中,北京大学、清华大学、南开大学南迁组建长沙临时大学,之后辗转数千里到达昆明,改称西南联合大学。自此,联大师生开始了结茅立舍、弦歌不辍的“教育救国、读书报国”之路。这所仅存8年多的学校,培养出8000多名学生,走出杨振宁、李政道2位诺贝尔奖获得者,赵九章、屠守锷、邓稼先等8位“两弹一星功勋奖章”获得者和170多位院士、百余位文化学者等一大批栋梁之材,被称为中国教育史乃至世界教育史上的奇迹。

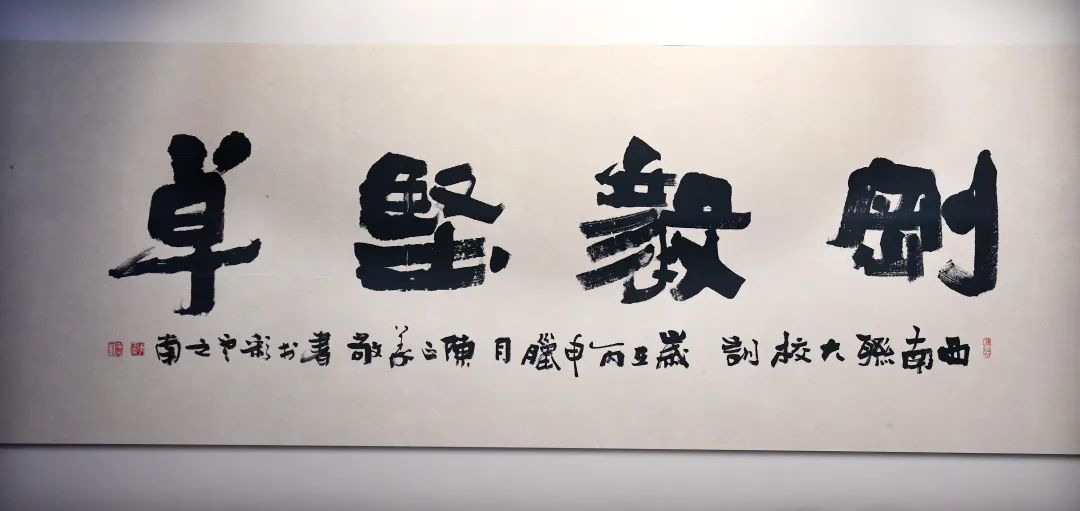

西南联大校训“刚毅坚卓”。

联大师生在昆明倾力扶持教育事业,参与发展建设;昆明老百姓也竭尽所能为联大师生提供帮助,形成了“校地互动”特色。如今,昆明仍保存着众多与西南联大迁徙、办学以及从事学术研究和革命活动等相关的历史遗迹,尤其是在东北郊的龙泉镇、西北郊的大普吉村与城南的呈贡县形成3个大家云集的文化中心。

西南联大博物馆外景。

西南联大中文系校友、当代作家汪曾祺在回忆母校时曾感慨道,西南联大对昆明这座城市的浸润,早已超脱具象,它化作一种独特的气质与魂魄,真正地融入了城市的一呼一吸。这种影响,也成为昆明精神图景中永恒的底色,无声地塑造着这座城市的格调与灵魂。

许渊冲在《昆明寻梦》里写道:“蓝天白云何处见?远在滇池洱海边。”诗人冯至在散文《昆明往事》里写道:“如果有人问我,‘你一生中最怀念的是什么地方?’我会毫不迟疑地回答,‘是昆明’。”联大师生留下的关于昆明的文字,也勾勒出一条条昆明游览线路。“我经常会从朱自清、汪曾祺等大家的书作中寻找昆明的影子,然后对照着来老街巷一探究竟。”市民杨女士说。

闻一多与朱自清等长期生活过的旧居,梅贻琦日记中每逢夜晚便“凉月满阶,花影疏落”的旧居,梁思成、林徽因旧居等散落在昆明各地的联大教授、名人旧居以及西南联大旧址,不仅成为昆明城市历史的一部分,也成为市民、游客喜爱的景点。大家在一串串熟悉的姓名、一个个感人的故事中追寻“刚毅坚卓”的联大精神,汲取拼搏奋进的力量。2024年,西南联大博物馆接待观众120.8万人次,年参观人数首次突破百万;提供线下讲解服务8000余场次,听众达42.8万人次。

游客在西南联大博物馆有序参观。

2020年的“国际博物馆日”,昆明市推出以西南联大博物馆为起点的“回望西南联大游线路”;2022年,昆明市开展龙泉古镇博物馆群落建设专项研究,聚焦10余处西南联大科研、文化机构旧址与数十位教授、学者的事迹;2024年,昆明市召开旅游产业高质量发展工作推进会,明确重点打造大翠湖历史人文旅游圈等6条“黄金旅游线路”……

西南联大校徽。

赓续城市文脉是一项久久为功的事业。历史文化名城昆明,正践行以文塑城的理念,不断探索以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业,打造大翠湖历史人文旅游圈等6条“黄金旅游线路”,孕育开放包容、团结和谐、雅俗共赏、休闲“好在”的城市气质,加快建设成为创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

昆明发布编辑制作

撰文:李思凡

图源:昆明日报资料图

制图:张伟

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com