文化中国行|历史的回响 时代的新声

博物馆是珍藏地域文明的“文化基因库”。保山市博物馆以古老铜鼓串联文明,引进展览促交流;昭通市博物馆展示汉代文物与红色记忆,勾连时光脉络;临沧考古博物馆以科技赋能,让文物“可触摸”“能互动”;香格里拉茶马古道博物馆用2000余件文物讲述商道传奇与爱国精神,年迎客18.6万人次。它们以保护与创新勾勒云南文化脉络,让历史可触、文明可感。

保山市博物馆 青铜鼓韵中的文明对话

观众在保山市博物馆参观。 供图

“这个是什么?”“这是铜鼓,是迄今世界上出土的最古老、最原始的铜鼓,在古代西南少数民族中象征权力与财富,用于召集部族征战或祭祀。”5月15日,在保山市博物馆“古道明珠 璀璨保山”基本陈列馆,保山市博物馆副馆长李启林正在为游客讲述铜鼓的故事。

保山市博物馆是一座综合性博物馆,1999年建成开馆以来,年均接待各类参观团体100个以上,总计接待游客约500万人次。2003年,保山市博物馆被省政府确定为云南省级科普教育基地;2010年,被中国科学技术协会确定为全国科普教育基地;2020年,被认定为国家二级博物馆。

保山市博物馆建筑外貌为仿出土青铜鼓造型,外墙饰“九隆传说”“丝路双虹”“永昌象耕”“强渡怒江”四幅巨型浮雕。馆舍占地面积4022.17平方米,通高19.8米。在位于南门的文化小广场,还展出着“金齿军民指挥使司庙学记”“儒学缄”“镇南门”等10块名碑(匾)拓片,成为不少书画爱好者的打卡点。

目前,保山市博物馆展厅面积达3000平方米,一楼第一展厅是“古道明珠 璀璨保山”,展览内容包括序厅、多元史前、奇异青铜、永昌集萃、通道要塞等五个部分;第二展厅是“抗战中的保山”,展览内容包括抗战前的保山、滇缅公路、腾龙沦陷、五四哀鸿、高黎贡记忆、鼎援抗战、战后重建等7个部分;二楼3个展厅是专题展览,包括畅游保山、民族团结进步教育展、高黎贡山——人类与自然环境展。

为突出交流互鉴,让观众经常有新展可以参观,同时促进保山与全国各地的文化交流,近3年来,保山市博物馆先后从湖北、江西、山西、陕西等12个省(区、市)29个城市引进《美美与共——新马土生华人历史文化展》《舰证中山魂·孙中山与中山舰事迹展》《清风石来——石家庄市博物馆藏清代扇面精品展》《方寸币现——中国古代货币展》等31个展览。

在推动本地历史文化“走出去”工作的同时,保山市博物馆先后策划推出《铁血铸军魂——中国远征军中的黄埔军人》《中国抗日战争——中缅印战区滇缅抗战纪实展》《时光织锦 多元风华——保山市世居少数民族服饰文化展》等展览。截至2024年底,已到全国近70个城市完成巡回展出。

为让更多的观众有机会通过文物了解、感知保山历史,保山市博物馆先后与中国国家博物馆、金沙遗址博物馆、苏州博物馆合作推出《鉴往知远——新时代考古成果展》《吉金万里——中国西南地区青铜文明展》《印泉照古——李根源与苏州》,参观人次超200万。

“为打造体验式博物馆,更好地服务观众需求,在每年的国庆节、国际博物馆日、文化和自然遗产日,以及中国传统文化节日等重要节庆日,我们紧扣主题开展有知有趣的特色社教活动。”李启林介绍,近3年,保山市博物馆持续做好免费开放服务,通过馆内免费开放、引进展出、巡回交流展、流动博物馆、线上展览等形式,总计服务观众150余万人次。

云报全媒体记者 李建国 杨艳鹏

香格里拉茶马古道博物馆 铜铃声声中的赤子之心

阳光洒在迪庆藏族自治州香格里拉市独克宗古城斑驳的石板路上,鎏金转经筒折射出璀璨的光芒。金龙街宏学廊10号院门前,一串铜铃随风轻响,仿佛穿越百年时光,将人们带回茶马古道的传奇岁月。这座由爱国华侨马铸材(荣坤·泽仁桑珠)故居改建的香格里拉茶马古道博物馆,正以2000余件珍贵文物,向络绎不绝的游客诉说着茶马古道的沧桑巨变与马铸材的传奇故事。

走进博物馆,首先看到的是马铸材的青铜雕像,他目光坚定,似乎仍在凝望曾经奔波的茶马古道。“他半辈子都在这条商道上闯荡,即便后来定居印度,也始终心系祖国,捐资救国还开办了中华学校。”“00后”讲解员王强拿起展柜里的物件介绍,“这是马铸材先生当学徒时用的,上面的包浆记录着百年商道的温度。”旁边陈列的“铸记”商号匾额,见证了当年的商业辉煌。

墙上的文字和展柜里的展品重现了茶马古道滇藏段的艰险。作为世界上海拔最高的商道,从中甸县城(今香格里拉市)至拉萨往返需要半年,途中的艰险及辛劳是常人无法想象的。有藏族民歌为证:“汉地的茶是翻越九十九座山运来的,是涉过九十九条河运来的。”磨损的铜铃、打满补丁的毛毡、熏黑的铜炊具,搭配马帮翻越雪山的老照片,让人直观感受到当年马帮的艰辛。

“以前骡马要走溜索过澜沧江,稍有不慎就会人货两空。”王强指着展品说,如今游客乘坐高铁3小时就能穿越先辈们数月才能往返的险途。

正是在这样艰难的环境中,走出了传奇商人马铸材。1891年,他出生于马帮世家,15岁进入“公鹤昌”商号当学徒,未满3年便升任掌柜。1915年,他组建马帮开启滇藏贸易,将普洱茶叶运往西藏,再带回药材和印度布匹等。“这是首个输入云南迪庆的金边服饰,乡亲们至今称优质金边为‘泽仁金廊’,冠以他的名字,以作鉴别。”王强介绍。

1920年,马铸材在印度噶伦堡创建了“铸记”商号。随着商号版图扩展至加尔各答、拉萨、昆明等地,他开辟经缅甸、印度的新商道,将行程缩短三分之一。1941年,他参与筹建位于下关的康藏茶厂,当时生产品牌“尼玛松咱”(宝焰牌)藏茶,其品名一直沿用至今,见证了他为抵制外国茶叶倾销,参与创建康藏茶厂的爱国壮举。

抗战时期,马铸材组织华侨“月捐”支援祖国,力促马帮队伍从印度运输布匹、棉纱、副食、药品等大量国际援华物资,打通了印度援华物资通道。同时,主动捐款并动员其他商号,共同集资购买战机支援国家。

马铸材一生乐善好施,始终致力于扶贫助弱,资助教育,为家乡小学捐赠《大不列颠百科全书》,在金江良美村建免费小学,在印度创办中华学校……西藏和平解放后,他又为青藏、川藏公路建设采购运输物资,在茶马古道沿线修路架桥。

博物馆出口的留言簿上,写满了游客的感受:“马铸材的故事很感人,他的爱国精神让人敬佩。”今年以来,已经有18.6万人次前来博物馆参观,在讲解员的讲述中,了解茶马古道的历史,感受马铸材的赤子之心。

云报全媒体记者 贡秋次仁

昭通市博物馆 汉印船影里的历史长歌

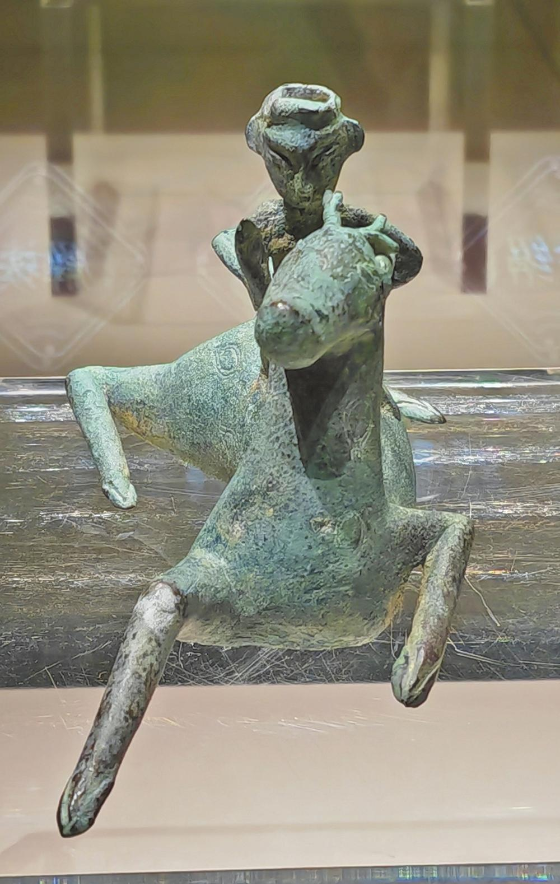

昭通市博物馆收藏的骑鹿铜俑。

藏于昭通市博物馆的东汉巫师陶俑。

看精美展览、听历史回响、品厚重文化,刚刚过去的“五一”假期,昭通市博物馆推出的系列文化活动吸引了大批市民、游客前来参观。“今年‘五一’假期,昭通市博物馆观展人数突破1.5万人次。”昭通市博物馆副馆长陈英介绍,“五一”期间,博物馆推出了纸鸢手工、打卡集章、公益讲解等特色活动,为广大市民和游客提供丰富多彩的文化体验。

昭通市博物馆于2011年底建成开馆。博物馆主体建筑由一艘气势恢宏的大船和一方古朴的汉印组合而成,寓意“承载历史、开拓进取”,现已成为传承昭通历史、弘扬昭通文化、展示昭通形象的重要阵地。

“昭通市博物馆现有藏品4699件,国家珍贵文物285件(套),其中一级文物4件、二级文物10件。”陈英介绍,博物馆展厅以场景复原、视频投影、动画模拟等技术,设置了《远古足音·悠久历史》《革命老区·红色记忆》等8个固定展厅。

在第一展厅《远古足音·悠久历史》,朱提抒怀·昭通历史巡游图以壁画的形式,勾勒出距今600万年前的昭通生态风貌、商末周初的文明曙光、汉晋时期的朱提文化鼎盛、唐宋时的乌蒙崛起,系统串联起昭通自远古时期发端,历经朱提、乌蒙、昭通三个阶段的历史文化脉络。

展厅内,一个个现代化展柜搭建了精密的文物保护空间。这些展柜配备恒温、恒湿控制系统与专业防震装置,以科学严谨的保护措施,守护着昭通历史的璀璨遗珍。展厅主要展示了古代昭通最具代表性的汉代青铜洗、骑鹿俑、羽人天鸡铜熏炉、孟琴三联子母铜套印、朱提银块等珍贵文物,无声地讲述着昭通历史长河中灿烂的汉晋文化。

历史文化展厅展陈内容占比超过三分之一。除此之外,红色记忆展厅讲述了扎西会议、乌蒙回旋战等红色故事;民国昭通展厅讲述了滇军血战台儿庄、昭通青年共赴国难喋血抗日等重要历史;和谐乌蒙展厅集中展示昭通民族团结进步的发展历程;文光艺彩展厅展示清末民初以来昭通涌现的历史文化名家。

为丰富展陈内容、提升观展体验,昭通市博物馆新增了《桑梓流芳——张希鲁捐赠文物展》,专题展示了著名文物收藏家、考古学家张希鲁先生捐赠的古币、金石拓片、书信、手稿等。《吴家林影像馆》展厅展出了从昭通走向国际的摄影大师吴家林捐赠的82幅代表性作品。

今年2月,博物馆还新推出了《六百万年前的“香格里拉”——昭通水塘坝古动物群专题展》。该展厅集中展示了昭通水塘坝化石地多年来发现的古猿、大熊猫、剑齿象、金丝猴等动物,花椒、芡实等植物祖先类型的代表,以及系列动植物新物种命名的初步研究成果,具有极高的科普价值。其中,2015年出土的昭通剑齿象骨架,经修复装架展示,一雌一雄两具古象骨架令人震撼。

“博物馆是历史的见证者,更是文化的传播者。”陈英介绍,近年来昭通市博物馆在抓实文物修复、保护利用、收藏和展示的同时,积极探索“博物馆 教育”“博物馆 文旅”等融合发展模式,在创新开展社科普及、历史文化研学等特色主题活动中,推动文化遗产的传承与保护。去年以来,共举办青少年体验、小讲解员培训、研学活动、交流展览等44场次,累计观展人数达23万人次。

云报全媒体记者 沈迅

临沧考古博物馆 苏式建筑里的悠远时光

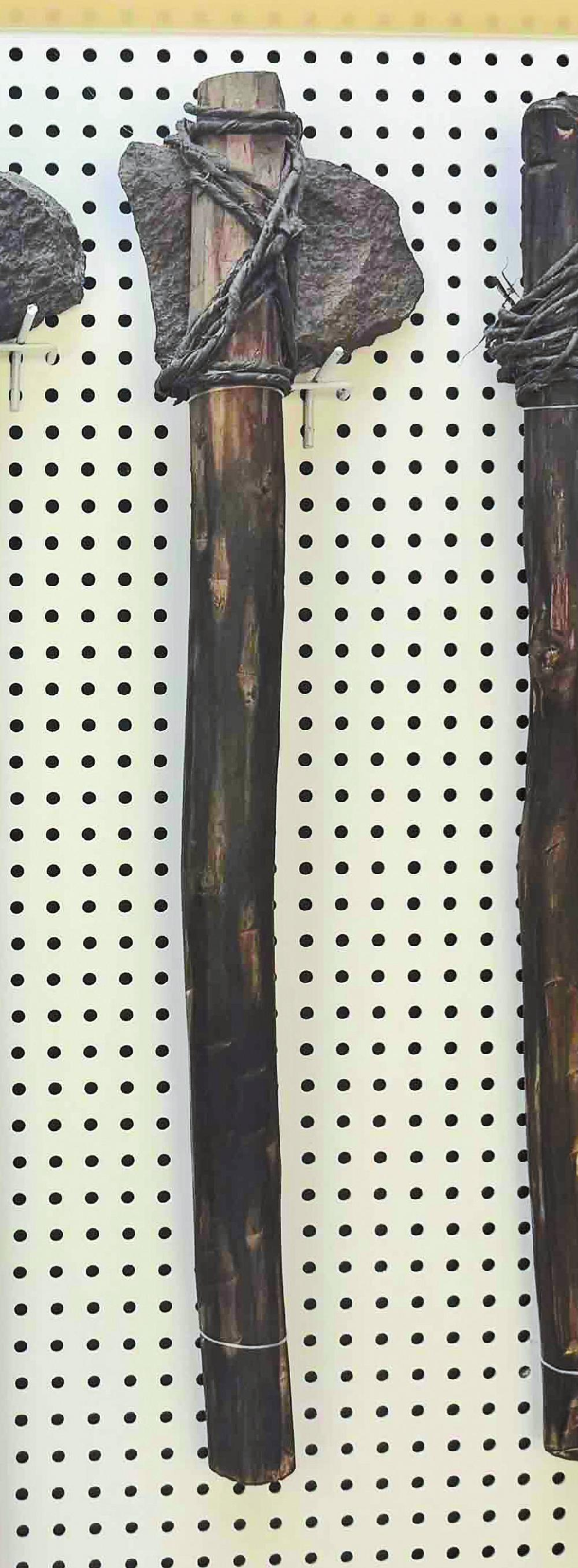

临沧考古博物馆内农克硝洞遗址发现的短斧。

在临沧市中心,一栋仿苏式建筑静静矗立,这座始建于1959年的临沧专员公署旧址,如今已成为临沧考古博物馆的核心展区。

临沧专员公署旧址总占地面积1863.09平方米,建筑面积4131.71平方米。2010年,临沧市政府迁出,同时随着临沧市对文化遗产保护工作的日益重视,老行署专员旧址得到了妥善的修缮与保护。

2019年2月,临沧专员公署旧址被认定为省级文物保护单位。2021年1月,在云南省文物局公布的云南省第一批不可移动革命文物名录中,临沧专员公署旧址榜上有名。2023年3月,由云南省文物考古研究所和临沧市文化和旅游局(临沧市文物局)合作共建的云南省文物考古研究所滇西南考古工作站在临沧专员公署旧址挂牌。经过一年的布展,于2024年“五一”期间正式对游客开放。

走进博物馆,时空交错的震撼感扑面而来。青龙桥锁链、石狮、石象触手可及,从旧石器时代的石器工具,到明清时期的陶瓷器皿,都在诉说着历史的变迁。“让文物真正活起来,不能只靠玻璃展柜。”临沧市文旅局相关负责人介绍,临沧考古博物馆推出文旅融合、科技赋能、活化利用三大举措。

“我们现在可以看到一个寨门,寨门有着迎来送往的作用,代表着‘民族一家亲’的寓意。”在临沧非物质文化遗产展示区,讲解员向一群小学生讲解博物馆里的物件。临沧考古博物馆联合科技部门、教育机构及文化单位开展实地教学、寻宝认宝等研学活动,通过互动体验深化历史认知,重点面向青少年群体,以沉浸式教育传承红色基因,培育爱国情怀。引入茶咖、文创零售、主题摄影等业态,推出考古体验、文物手作等互动项目,激活文旅消费,让文物资源成为旅游新亮点,推动文化遗产走向大众。

在博物馆的虚拟体验区,游客运用科技手段,便可“穿越”到沧源崖画现场。智慧导览系统与虚拟场景交互,让游客回到历史现场,显著提升年轻群体教育效果。市民黄先生牵着女儿的手,在这里驻足。“孩子特别喜欢这里的互动项目,每次来都要参观体验。比起课本,这种沉浸式体验更能让她爱上历史、记住历史。”黄先生说。

博物馆依托30余个主题展厅,构建集考古发现、非遗传承、文创开发于一体的立体展示体系。定期举办专题特展,持续更新内容供给。以“科技 文化 体验”的多元呈现方式,既实现了文化遗产的创新性表达,又通过文创衍生品开发、文化研学等服务延伸,切实提升了公共文化服务的惠民实效,形成社会效益与经济效益良性循环的发展模式。截至2025年3月,临沧考古博物馆累计接待游客3.5万人次。

云报全媒体记者 隋鑫 李春林

观察

让博物馆与时代共振

从门可罗雀到“一票难求”,从文化生活的可选项到不可或缺,从历史文化的传承守护者到建构可持续包容性社会的参与者……近年来,随着科学技术飞速发展以及人民群众精神文化需求日益增长,博物馆在社会发展中的作用和影响力愈发凸显。

今年国际博物馆日的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”。作为公共文化机构的博物馆,必须与时代同频共振,完成对文化身份的守护、创新和重构。

放眼全国,今年,北京市启动“北京博物馆季”,浙江省召开首届全省文博创意大会,江苏省举办“吴地聚珍”“礼制·时尚”等主题展览,陕西省开展“千年之约”西安碑林博物馆之夜以及系列讲座等活动。这些形式多样的活动,有助于扩大、拓宽、延伸博物馆在当今社会的影响力。此外,流动博物馆、公益鉴定、文创发布等丰富多彩的线下活动,与数字展览、网络直播、文博知识网络竞答等线上特色活动有机结合,也将为博物馆发展注入新动能,值得业界关注和借鉴。

就云南而言,在曲靖市马龙区土瓜冲村举办“拓影流芳——馆藏书法金石拓片展”和“青年力量”助力旅居云南文创设计展,让优质文化资源直达基层,进一步构建主客共享的新型文化空间,生动诠释了“有一种叫云南的生活”,体现了地方适应时代发展变迁的主动作为。

博物馆事业的发展还离不开有理想、有专业、有情怀的青年。要围绕搭建交流学习平台、完善使用管理机制、优化激励考核体系等重点,做好青年人才培养工作,让博物馆事业发展形成青蓝相继、薪火相传的良好局面。

云报全媒体记者 朱海

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com